Quando o algoritmo joga a favor, ele traz um encadeamento mais profundo do que o esperado. Não sei qual foi a primeira peça da minha fileira, aquela que se posicionou ali e ficou “Ei, clica aqui. Prometo não decepcionar!”. Só sei que ela trouxe uma pequena e fortuita sequência de vídeos e frases que foram se somando, aos poucos. Por não lembrar exatamente como isso se iniciou, vou eleger o primeiro episódio da série “Dinners with DeMar”. Nesse episódio, o astro da NBA DeMar DeRozan conversa com o não menos famoso e controverso Draymond Green. Dois homens pretos, famosos, milionários, cercados de fãs, conversando abertamente sobre uma série de assuntos pouco falados. Aos trinta minutos, vem um petardo que torna impossível você não se conectar minimamente. Draymond Green, tetracampeão da NBA, talvez o cara mais casca-grossa de toda a Liga, solta a seguinte frase:

– Eu tenho uma questão: me ajude a fazer terapia. Como alguém que já fez isso, tipo, me ajuda porque eu não consigo sozinho.

E o que ouvimos do DeRozan é:

– Eu era do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Eu arrumava qualquer desculpa para não ir. Um pouco mais adiante, Draymond consegue ser ainda mais explícito em sua vulnerabilidade: – Eu sinto que a terapia vai revelar algumas merdas que eu talvez não esteja pronto para lidar, mas uma vez que está revelado, eu não vou poder deixar de lidar. Recomendo assistir ao episódio completo. É doloroso, bonito, corajoso, necessário.

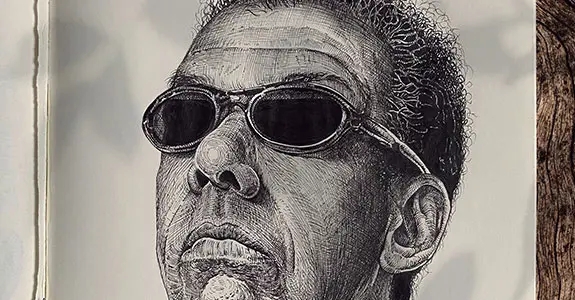

Na segunda posição da fileira, um vídeo curtinho extraído de um “Papo de Segunda”. Emicida – personagem com presença constante no que escrevo, porque eu o trato com a reverência de quem encontrou um saber, um conhecer das coisas do mundo que o eleva a outro patamar – é quem fala dessa vez. Diz ele: – A psicóloga da minha filha falou ‘Leandro, talvez te falte repertório emocional’. Quando ela falou esse barato, a minha reação foi abrir um sorriso. Mas dentro da minha cabeça, explodiu a bomba de Hiroshima.

Do Emicida pulo para o José Mujica, ex-presidente do Uruguai, que surgiu na minha timeline em um recorte de uma entrevista. E o que ele diz é simples e complicado ao mesmo tempo: – A vida não é só trabalhar. Há que se deixar um bom capítulo para as loucuras que cada um tem. Você é livre quando gasta o tempo com as coisas que te motivam. Um pouco mais à frente, ele complementa: – Para sentir as coisas, é preciso dedicar tempo a elas, também. O problema é: com o que você gasta o tempo da vida?

Há uma sequência longa que o algoritmo tem me disponibilizado desde um momento zero que não sei definir. Para cada momento sugerido, tenho buscado refletir sobre o porquê de ele ter me mostrado tal corte, trecho ou qualquer coisa que o valha.

No começo do ano passado, fui convidado a participar de um podcast chamado Ad Therapy, criado e conduzido com muito cuidado pelo Alê Freire. Acredito que a gravação tenha sido em abril de 2023. O episódio só foi ao ar em janeiro de 2024. Como não consigo me escutar de forma alguma, pessoas muito próximas – e também conhecidos e desconhecidos – foram trazendo alguns trechos dos quais não me recordava de ter falado. E isso, de certa maneira, pode ter iniciado esse raro alinhamento de benfeitorias algorítmicas, trazendo novas camadas, mais profundas, para internalizar.

Na conversa do Demar DeRozan com o Draymond Green, os dois donos do seu pedaço da quadra, dominantes, expõem-se de uma maneira muito inesperada. Cruzam aquela fronteira mental, aquela voz interna que diz que só pessoas fracas colocam para fora as suas fragilidades. Eles parecem tocar na mesma falta de repertório emocional que fez explodir uma bomba de Hiroshima no Emicida.

Vivemos um tempo de soluções rápidas, de fórmulas fáceis. Estamos tão absolutamente carentes de tempo, que tudo que é fácil de digerir aparece embalado em um discurso quase messiânico que promete a rota direta para o sucesso, para a felicidade. E compramos sem pensar. Porque refletir também nos “rouba” tempo. E aí, na escassez do tempo – o tempo que o Mujica defende –, o coach de vida prospera.

Acredito que resida nessa minha desconfiança em gurus de teorias a jato o reconhecimento de que sem o longo processo – por vezes doloroso – da terapia, as bombas continuariam a explodir. Aqueles monstros que ocupam os pensamentos teriam muito mais tempo para atormentar. Por isso, é preciso olhar nos olhos dos monstros para reconhecer que eles são parte de você. Mas não são 100% você.

P.S.: Finalizo o texto logo após uma sessão sobre saúde mental no SXSW. E pego as palavras do jogador de futebol americano Solomon Thomas: “Às vezes, é ok não estar ok”. Por mais que os gurus da receita da felicidade instantânea faturem alto dizendo o contrário.